|

||||||||||||||||||||||||||||

Il potere Aerospaziale

fonte sito ufficiale AM

Il Potere Aerospaziale (PA) è la funzione militare in grado di controllare e

utilizzare l’aerospazio. Il Potere Aerospaziale è un bisogno primario per

costruire sicurezza, fattore chiave per la protezione e la difesa

dell’Italia, cruciale nel fronteggiare scenari di crisi e nel perseguire gli

obiettivi posti dalla politica. Il Potere Aerospaziale è uno strumento

strategico utilizzato per le sue intrinseche caratteristiche di flessibilità

e velocità dall’autorità politica per garantire l’essenziale cornice di

sicurezza entro cui la società civile cresce e si sviluppa.

Percorrere rilevanti distanze in minuti e ore, anziché in giorni e

settimane, possedere una dimensione globale in tutti i teatri operativi,

godere di assoluta libertà di manovra al di fuori delle limitazioni imposte

dalla geografia del globo, avere la capacità di acquisire e gestire

informazioni complesse sono caratteristiche proprie del Potere Aerospaziale,

fattore chiave delle moderne operazioni militari. I pilastri del Potere

Aerospaziale sono: controllo dell’aria, capacità di colpire con precisione,

mobilità aerea, intelligence & situational awareness e infine comando e

controllo, cuore e collante del PA.

I costi elevati sono determinati dall’uso abilitante di tecnologie avanzate

necessarie a conseguire gli obiettivi prefissati in maniera efficace e con

un minore rischio di perdita di vite umane. Le spese sostenute trovano

ragion d’essere nell’importanza dell’investimento di lunga durata, nel

fondamentale contributo alla sicurezza che lo strumento aerospaziale

permette e nei ritorni di know how e occupazionali a beneficio del Paese.

La storia dell’AERONAUTICA

link

alla pagina UFFICIALE

Giulio Dohuet : La teoria del potere aereo

|

|

fonte WIKIPEDIA

Giulio Douhet, (Giulio Felice Giovanni Battista all'anagrafe[3]) nasce da

una famiglia di origini savoiarde. Il padre, ufficiale farmacista del Regio

Esercito, scelse di diventare cittadino del Regno di Sardegna dopo la

cessione del 1860 di Nizza e Savoia. Dopo l'Unità d'Italia (17 marzo 1861)

venne trasferito a Caserta, dove nacque Giulio che a vent'anni frequentò

l'Accademia Militare di Modena, da cui uscì col grado di sottotenente dei

bersaglieri. Si iscrisse anche al Politecnico di Torino, laureandosi in

ingegneria.

La sua carriera militare fu travagliata. Nel 1911, durante la guerra

italo-turca per il controllo della Libia, gli venne assegnato il compito di

scrivere un rapporto sull'uso dell'aviazione da guerra. In esso teorizzò che

l'unico uso efficace era il bombardamento da alta quota. In effetti, il

primo impiego bellico di aeroplani della storia fu condotto dagli Italiani

nel corso di quel conflitto e il primo bombardamento fu messo in pratica il

1º novembre 1911 dalla sezione aviazione del Battaglione specialisti del

Genio, che bombardò le posizioni turche di Ain Zara.

Il 27 giugno del 1912 la legge numero 698 istituiva il Servizio Aeronautico,

presso la Direzione Generale Genio ed Artiglieria e creava il Battaglione

Aviatori con reparti di aeroplani e scuole di volo presso l'Aeroporto di

Torino-Mirafiori. Douhet, promosso maggiore, divenne il comandante del

battaglione dal 13 novembre 1913 e l'organizzò in squadriglie perfettamente

autonome dal punto di vista organizzativo e logistico, dotandole di

aviorimesse smontabili, automezzi e carri officina.

Lo stesso anno promosse un'iniziativa per la raccolta di tutti i cimeli

aeronautici militari italiani che si erano ormai accumulati dal 1884, epoca

dei primi aerostieri del Genio. L'iniziativa portò alla realizzazione del

primo museo aeronautico in Italia, costituito acquisendo la sede del Museo

storico del Genio a Roma presso Castel Sant'Angelo. La collezione, dopo

molti spostamenti e vicissitudini ha costituito la base dell'attuale museo

storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle.

Scrisse il libro Regole per l'uso degli aeroplani in guerra, uno dei primi

manuali di dottrina sulla materia, ma le sue teorie vennero viste come

troppo radicali. Nella seconda metà del 1914, Douhet si assunse la

responsabilità di far avviare alla Caproni la costruzione del grosso

bombardiere trimotore Ca.31, malgrado il parere contrario del generale

Maurizio Mario Moris, ispettore dell'Aeronautica. Per questo atto privo di

autorizzazione venne allontanato dall'aviazione e destinato alla Fanteria,

con incarico a Edolo presso lo stato maggiore della 5ª Divisione, in quel

momento in retroguardia sul fronte dell'Adamello.

La prima guerra mondiale

Allo scoppio della prima guerra mondiale, Douhet cominciò a invocare un

massiccio investimento nella costruzione di aerei da bombardamento, per

ottenere il controllo dell'aria e privare il nemico delle difese. Propose la

costruzione di cinquecento bombardieri in grado di lanciare 125 tonnellate

di bombe al giorno. Scrisse ai superiori e ai vertici politici per

promuovere le proprie idee e criticare l'incompetenza in materia degli alti

comandi. L'atteggiamento critico riguardo alla conduzione della guerra da

parte del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Cadorna, gli

procurò l'ostilità delle alte gerarchie. Un memoriale diretto a Leonida

Bissolati, assai critico nel contenuto verso lo Stato Maggiore, venne

intercettato e ne conseguì un processo militare per diffusione di notizie

riservate. Douhet venne conseguentemente condannato a un anno di carcere

militare, che espiò nel forte di Fenestrelle.[6]

Il dopoguerra e il monumento al Milite Ignoto

Dopo la battaglia di Caporetto, che screditò il suo avversario Cadorna,

scontato il periodo di pena (che trascorse in cella a scrivere

sull'argomento che ormai lo ossessionava), tornò in servizio. Douhet venne

proposto da Armando Diaz per un incarico al commissariato generale per

l'aeronautica del Ministero delle armi e munizioni, ma lasciò di nuovo

polemicamente il servizio quando entrò in conflitto con Ferdinando Maria

Perrone, dell'Ansaldo, su questioni relative alle commesse.[7] Riuscì poi a

ottenere una revisione del processo che portò all'annullamento della

condanna subita e la promozione a generale, mentre nel frattempo continuava

a scrivere.

In precedenza, nel 1920, mentre era un colonnello in congedo, fondò l'Unione

nazionale ufficiali e soldati e, sulla scorta di analoghe iniziative già

attuate in Francia e in altri Paesi coinvolti nella "Grande Guerra", propose

di erigere monumenti ai caduti della "Grande Guerra" in ogni città d'Italia

e - primo in Italia[8] - di onorare i caduti italiani le cui salme non erano

state identificate, con la creazione di un monumento al Milite Ignoto a

Roma, presso il Vittoriano.

Il dominio dell'aria

Nel 1921 pubblicò Il dominio dell'aria, il suo libro più noto, che ebbe

molta fortuna all'estero[10]. Tale saggio fu oggetto di attento studio,

particolarmente da parte dei fautori della nascente specialità

dell'aeronautica militare come l'americano Billy Mitchell, che ebbe modo di

conoscere nel 1922 e al quale illustrò la sua opera.[11]. Le forze armate

britanniche invece non prestarono apparentemente attenzione al libro e gli

autori inglesi ritengono sia stato Hugh Trenchard, il padre della Royal Air

Force il primo teorico del bombardamento strategico, poi di fatto attuato

durante la seconda guerra mondiale, sotto le direttive di Sir Arthur Harris.

Fu promosso generale di divisione nel 1923, restando in aspettativa. È da

segnalare che le teorie di Douhet trovarono, fra le due guerre, un certo

seguito anche nell'Unione Sovietica: alla metà degli anni trenta le forze

aeree dell'URSS disponevano di circa 1000 bombardieri bimotori e

quadrimotori destinati all'attacco strategico[15]. Sempre nel 1921, grazie

anche alle sue amicizie all'interno del neonato Partito nazionale fascista,

Douhet venne richiamato in servizio e nominato maggior generale, ricevendo

l'incarico di Capo dell'Aviazione,[16] ma presto abbandonò il lavoro troppo

burocratico per dedicarsi interamente allo studio.

Douhet non conseguì mai il brevetto di pilota. Scrittore e polemista

brillante, scrisse anche due brevi opere che oggigiorno verrebbero

classificate come fantapolitica: La vittoria alata e La guerra del '19.

Nella prima si immagina un finale alternativo della prima guerra mondiale:

gli Imperi Centrali sono costretti alla capitolazione non da una sconfitta

sui fronti terrestri bensì da un'offensiva aerea strategica. Nel secondo,

collocato temporalmente negli anni trenta del XX secolo, si immagina una

guerra tra Francia e Belgio da un lato e una riarmata Germania; vince la

Germania che punta su di una forte aviazione strategica e sugli attacchi ai

centri urbani del nemico. Coerentemente con sé stesso, Douhet, anche nelle

opere di finzione, riteneva necessaria e sufficiente per il conseguimento

della vittoria una forte aviazione strategica.

La scomparsa e la tomba

Morì nel 1930 colpito da un infarto, mentre coltivava rose nel suo giardino.

È sepolto, insieme con la moglie, Teresa (Gina) Casalis, che morì nel 1960.

La tomba dove riposano assieme è a Roma al Cimitero del Verano. La vedova vi

fece scolpire la seguente iscrizione:

« Anima e cuore di soldato italiano spirito colto geniale e lungimirante fin

dai primi tentativi dell’aviazione intravide l’ineluttabile avvento delle

armate del cielo e per la patria una ne invocò strenuamente con gli scritti

e con la parola sprezzando ogni personale interesse. Di ogni ideale umano e

patriottico profondamente pervaso primo in Italia e fuori il culto del

milite ignoto propose. Doveva triste destino del genio chiudere la vita

perché le sue idee fossero attuate e fosse proclamato maestro MCMXXX – La

vedova orgogliosa »

Nel 2008 un articolo sulla rivista della Associazione arma aeronautica

denunciò lo stato di degrado della tomba. L'articolo portò al lancio di

iniziative per il restauro[19], che si completarono in occasione della

commemorazione degli 80 anni dalla morte, con una cerimonia il 19 febbraio

2010 presso il cimitero, con deposizione di una corona di alloro alla

presenza degli allievi della Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet,

l'istituto di formazione militare con sede a Firenze che l'Aeronautica

Militare ha voluto intitolargli nel 2006. Il portale web dell'Aeronautica

Militare ha proposto una pagina, intitolata "I grandi aviatori", dove

vengono citate le maggiori personalità storiche dell'aviazione italiana,

ponendo Douhet tra di esse.

La dottrina sul dominio dell'aria

Secondo Douhet l'aeroplano non poteva più essere inteso solo come un mezzo

ausiliario dell'Esercito e della Marina per colpire obiettivi terrestri e

navali, bensì era diventato l'unico mezzo per combattere una terza lotta

nella nuova dimensione, l'aria. Il generale auspicava dunque parallelamente

alla permanenza delle Aviazioni dell'Esercito e della Marina, la formazione

di una "terza sorella": l'"Armata Aerea". Questa sarebbe stata la sola e

unica forza armata capace di garantire la conquista del "dominio dell'aria",

conquista necessaria per proteggere i cieli italiani dall'aggressione di

mezzi aerei nemici e unico mezzo capace di garantire il possesso dei cieli

avversari in un conflitto.

Incidentalmente si osserva che Douhet era scettico sulle possibilità di

difesa antiaerea, sia a mezzo caccia sia tramite artiglieria e,

conseguentemente, non riteneva si dovesse investire negli aeroplani da

caccia, teorizzò invece come guerra di "contraviazione" il bombardamento dei

campi da volo nemici attraverso materiale esplosivo che crei "imbuti di

scoppio".

Douhet prevedeva, sin dalle premesse della sua opera, un impiego di massicci

quantitativi di aeroplani, dispiegati in grosse formazioni. Nel suo libro

scriveva:

« Immediatamente sorge il primo principio del suo impiego: l'Armata Aerea

deve venire impiegata in massa. Questo principio è perfettamente identico a

quello che regge la guerra terrestre e quella marittima. L'effetto materiale

e morale delle offese aeree - come di qualunque altra offesa - è massimo

quando le offese stesse vengono concentrate nello spazio e nel tempo. »

Secondo i detrattori, invece, egli affermava che l'obiettivo dei

bombardamenti incendiari, chimici e batteriologici dovevano essere non tanto

le forze armate avversarie, ma soprattutto le popolazioni civili e le città

densamente popolate. Douhet nel suo trattato scrisse di bombe "velenose" il

cui effetto aveva una durata limitata e presumibilmente, come tradussero gli

americani, faceva riferimento ai gas già sperimentati durante la prima

guerra mondiale. I passi che hanno scatenato la controversia sono tra gli

altri:

« Ammettiamo, sempre in via di ipotesi, che la Germania possegga una

Armata Aerea e la Francia l'attuale aviazione militare: in questo caso, se

la Germania si decidesse ad attaccare la Francia, le converrebbe, nella

prima giornata di operazioni, distruggere 50 stabilimenti d'aviazione

francese, oppure gettare 50 superfici distruggibili su Parigi e dintorni,

per togliere alla Francia non la sua aviazione, ma il suo cervello?" »

« Basta immaginare ciò che accadrebbe, fra la popolazione civile dei

centri abitati, quando si diffondesse la notizia che i centri presi di mira

dal nemico vengono completamente distrutti, senza lasciare scampo ad alcuno.

I bersagli delle offese aeree saranno quindi, in genere, superfici di

determinate estensioni sulle quali esistano fabbricati normali, abitazioni,

stabilimenti ecc. ed una determinata popolazione. Per distruggere tali

bersagli occorre impiegare i tre tipi di bombe: esplodenti, incendiarie e

velenose, proporzionandole convenientemente. Le esplosive servono per

produrre le prime rovine, le incendiarie per determinare i focolari di

incendio, le velenose per impedire che gli incendi vengano domati dall'opera

di alcuno. L'azione venefica deve essere tale da permanere per lungo tempo,

per giornate intere, e ciò può ottenersi sia mediante la qualità dei

materiali impiegati, sia impiegando proiettili con spolette variamente

ritardate. »

(Giulio Douhet, Il dominio dell'aria, Verona, 1932, pagina 24)

« Immaginiamoci una grande città che, in pochi minuti, veda la sua parte

centrale, per un raggio di 250 metri all'incirca, colpita da una massa di

proiettili del peso complessivo di una ventina di tonnellate: qualche

esplosione, qualche principio d'incendio, gas venefici che uccidono ed

impediscono di avvicinarsi alla zona colpita: poi gli incendi che si

sviluppano, il veleno che permane; passano le ore, passa la notte, sempre

più divampano gli incendi, mentre il veleno filtra ed allarga la sua azione.

La vita della città è sospesa; se attraverso ad essa passa qualche grossa

arteria stradale, il passaggio è sospeso. »

(Giulio Douhet, Il dominio dell'aria, Verona, 1932, pagina 67)

« Ed, in ordine al conseguimento della vittoria, avrà certamente più

influenza un bombardamento aereo che costringa a sgombrare qualche città di

svariate centinaia di migliaia di abitanti che non una battaglia del tipo

delle numerosissime che si combattono durante la grande guerra senza

risultati di apprezzabile valore. »

(Giulio Douhet, Il dominio dell'aria, Verona, 1932, pagina 166)

Tuttavia Douhet è ben conscio della delicatezza necessaria della scelta

degli obiettivi, ne è testimone la trattazione riportata in forma di domande

rivolte al lettore

« Ammesso che un eventuale nostro nemico possegga una Armata Aerea

provvista di unità da bombardamento della superficie distruggibile di 500

metri di diametro e di un raggio di azione adeguato:

1. - Quante unità da bombardamento occorrerebbero per tagliare tutte le

comunicazioni ferroviarie del Piemonte e della Liguria col resto

dell'Italia, in un solo giorno?

2. - Quante unità da bombardamento occorrerebbero per tagliare Roma da tutte

le comunicazioni ferroviarie, telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche,

gettando Roma stessa nel terrore e nella confusione mediante la distruzione

dei principali ministeri e delle banche maggiori, in un sol giorno?" »

Le teorie di Douhet furono e tuttora sono oggetto di studio e controversia

da parte degli storici militari e degli studiosi di strategia dagli anni

venti del ventesimo secolo fino ad oggi.[6][23][24][25] Nel 1945 la

realizzazione e l'impiego bellico delle armi nucleari, cui seguì la resa

incondizionata del Giappone, sembrò confermare le teorie di Douhet[26]. Gli

studiosi hanno analizzato le principali campagne militari dalla seconda

guerra mondiale fino ai recenti avvenimenti dei Balcani, dell'Afghanistan e

dell'Iraq. Tutti riconoscono l'imprescindibilità del potere aereo, ma pochi

concordano che una campagna militare possa essere decisa solamente

dall'aeronautica.

Le teorie di Douhet vennero subito criticate in Italia, tanto da portarlo

allo scontro con l'establishment militare (anche se forse l'ostilità era più

diretta all'uomo - e ai gruppi di interesse che lo sostenevano - che non

alle teorie che egli promuoveva).[12] Nella seconda guerra mondiale la

guerra aerea ha visto gli impieghi massicci di bombardieri strategici che

lui preconizzava, ma i bombardamenti aerei a tappeto delle città inglesi e

tedesche non sono bastati a risolvere da soli il conflitto, mentre lo

spettro di una totale distruzione nucleare portò il Giappone alla resa. Né

le guerre successive al 1945 hanno confermato le teorie del Douhet.[22] La

netta superiorità aerea delle forze delle Nazioni Unite non impedì che la

guerra di Corea si trascinasse per oltre tre anni con ingenti costi umani e

materiali. Né il bombardamento strategico assicurò la vittoria agli Stati

Uniti d'America nella guerra del Vietnam.

Per contro, in altre campagne come la guerra delle Falkland, combattuta dal

Regno Unito e dall'Argentina per il possesso dell'Arcipelago delle Falkland

nell'Oceano Atlantico, si è rivelata imprescindibile e decisiva l'azione

dell'aviazione tattica.[27] Quindi le visioni apocalittiche di Douhet si

sono dimostrate nello stesso tempo corrette e no:[12] corrette nel

profetizzare una nuova forma di guerra di cui l'umanità avrebbe volentieri

fatto a meno; non corrette nel suggerire che l'uso del bombardamento aereo

sarebbe stato il metodo decisivo per vincere qualsiasi guerra del

futuro.[22]

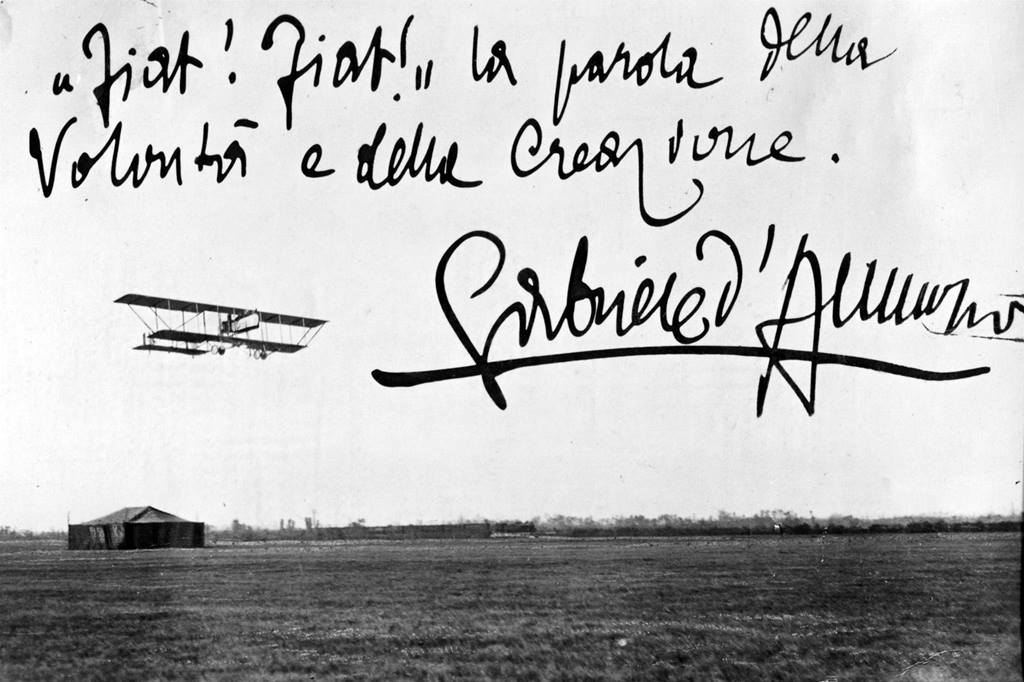

Gabriele D' ANNUNZIO: Il poeta aviatore

Fonte ENAC

https://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Biblioteca/D%27Annunzio_aviatore/index.html

La guerra del poeta-aviatore non fu quella di posizione delle trincee. Fu

una guerra spettacolare fatta di imprese rischiose e memorabili: i voli su

Trieste e Trento nel 1915 (in uno di questi raid D'Annunzio perse l'occhio

destro durante un ammaraggio); le incursioni su Pola e Cattaro (1917); la

beffa di Buccari (10-11 febbraio 1918); il volo su Vienna a capo della

squadriglia "La Serenissima" conclusosi con il lancio di volantini destinati

alla popolazione civile (9 agosto 1918). In virtù di queste imprese

D'Annunzio ottiene cinque medaglie d'argento, una d'oro, una di bronzo e la

Croce di Ufficiale dell'Ordine Militare di Savoia. Il volo su Vienna avrà

una risonanza mondiale legando indissolubilmente il nome di D'Annunzio

all'aviazione italiana di quegli anni. Congedato dall'esercito nel 1919, il

poeta transita nei ruoli ausiliari della Regia Aeronautica. E' promosso

Colonnello e poi Generale di Brigata.

Oltre alle imprese militari restano nella storia della letteratura italiana

le pagine che, in parziale sintonia col movimento futurista, il poeta

abruzzese dedicò alla tecnologia e alla velocità. Nel 1903 D'Annunzio

pubblica "Alcyone", il terzo libro delle "Laudi" (Laudi del cielo, del mare,

della terra e degli eroi). In quest'opera il mito di Icaro ricorre

frequentemente a simboleggiare la conquista dei cieli da parte dell'uomo e

il coronamento di un sogno millenario: vincere la forza di gravità.

Nel 1910 esce il romanzo "Forse che sì forse che no". Coerentemente con la

poetica dannunziana in questo lavoro i simboli della modernità (automobile e

aeroplano) diventano mezzi per l'espansione dell'Io. Il motore è il "cuore

di metallo" dal "tono potente e costante" al quale prestare "l'orecchio

attentissimo alla sestupla consonanza" che va musicalmente "riaccordato" per

riudire "il lavoro dei cilindri ridivenuto unisono, il palpito energico ed

esatto" (http://nuvolari.altervista.org/d'annunzio_e_la_tecnica.htm).

|

|

|

|

E' interessante notare che il termine "velivolo"

è introdotto da D'Annunzio per definire la "macchina volante" proprio nel

succitato romanzo "Forse che sì forse che no". Queste le parole del poeta:

"Ora v'è un vocabolo di aurea latinità - velivolus, velivolo - consacrato da

Ovidio, da Vergilio, registrato anche nel nostro dizionario; il quale ne

spiega così la significazione: "che va e par volare con le vele". La parola

è leggera, fluida, rapida; non imbroglia la lingua e non allega i denti; di

facile pronunzia, avendo una certa somiglianza fonica col comune veicolo,

può essere adottata dai colti e dagli incolti. Pur essendo classica, esprime

con mirabile proprietà l'essenza e il movimento del congegno novissimo.

A conferma del forte interesse di D'Annunzio per le novità introdotte dalla

moderna tecnologia presentiamo in questa sede due interventi del poeta

particolarmente significativi per la cultura aeronautica tratti

dall'Alcyone: "L'ala sul mare" e il "Ditirambo IV".

Le imprese aeronautiche e le incursioni letterarie sul volo da parte del

poeta abruzzese hanno dato luogo agli studi su D'Annunzio aviatore. Il

rapporto tra questi e il mondo aeronautico è stato oggetto di interesse da

parte di diversi storici e di molti lettori. Di tale rapporto si presenta

una selezione di opere, certamente non esaustiva, che copre un ampio arco

temporale: dal 1930 ad oggi.

Vai al percorso bibliografico e iconografico

Versi di D'Annunzio tratti dall'Alcyone:

L'ala sul mare

Ardi, un'ala sul mare è solitaria.

Ondeggia come pallido rottame.

E le sue penne, senza più legame,

sparse tremano ad ogni soffio d'aria.

Ardi, veggo la cera! E' l'ala icaria,

quella che il fabro della vacca infame

foggiò quando fu servo nel reame

del re gnòssio per l'opera nefaria.

Chi la raccoglierà? Chi con più forte

lega saprà rigiungere le penne

sparse per ritentare il folle volo?

Oh del figlio di Dedalo alta sorte!

Lungi dal medio limite si tenne

il prode, e ruinò nei gorghi solo

Ditirambo IV

Oh nel cor mio rapidità del palpito

ond'era impulso il volo, in egual numero!

Pareami già gli intaversati bàltei

esser conversi in vincoli tendínei,

tutto l'azzurro entrar per gli spiracoli

del mio pulmone, il firmamento splendere

sul mio torace come sul terribile

petto di Pan. Gridava "Icaro! Icaro!"

il mio padre lontano. "Icaro! Icaro!"

Nel vento e nella romba or sì or no

mi giungeva il suo grido, or sì or no

il mio nome nomato dal timore

giungeva alla mia gioia impetuosa.

"Icaro!" E fu più fievole il richiamo.

"Icaro!" E fu l'estrema volta. Solo

fui, solo e alato nell'immensità.

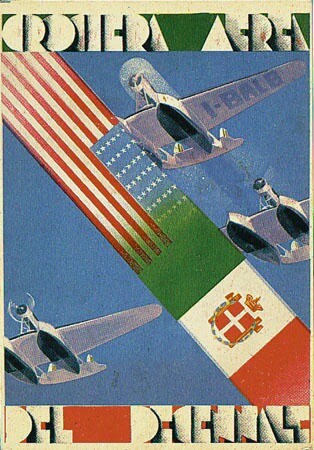

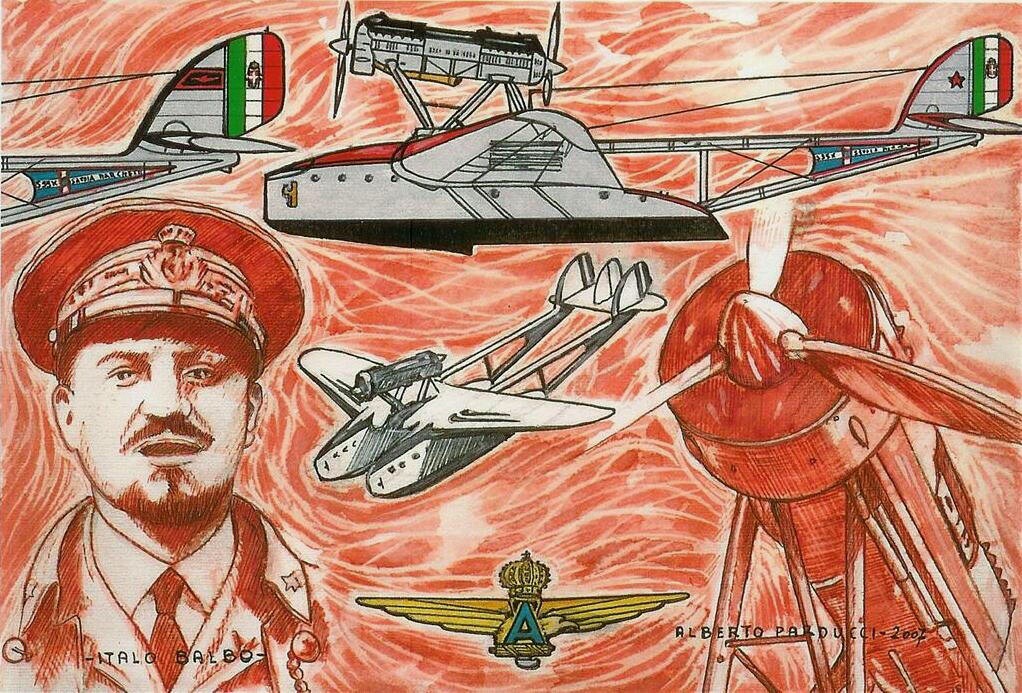

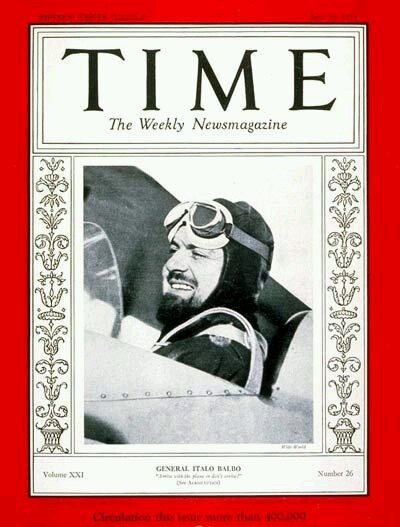

Italo BALBO : La maturità operativa

|

II vero Papà dell' Aeronautica Militare è Italo Balbo o come lo chiamo affettuosamente io "Nonno Balbo" Il 31 ottobre 1925 infatti venne nominato sottosegretario di Stato all'aviazione. Si apprestò ad organizzare la neocostituita Regia Aeronautica come forza armata autonoma, ancora ai primi passi, coi bilanci insufficienti, bisognosa di un ammodernamento e di un aumento di prestigio. Balbo conseguì il brevetto da pilota nel 1927. Diede una sede stabile al ministero facendo costruire un nuovo palazzo con criteri architettonici 'razionalisti'. Avviò la fondazione della “città dell'aria”, Guidonia, dove sorse un modernissimo centro di ricerche d'ingegneria aeronautica, che raccolse nomi di scienziati di prim'ordine, come Gaetano Arturo Crocco, Luigi Crocco, Antonio Ferri, e Luigi Broglio, il futuro padre della ricerca spaziale italiana. Diede inoltre vita nella nuova cittadella scientifica Guidonia-Montecelio a un centro studi per coordinare e promuovere lo sviluppo aeronautico, affidandone il comando ad Alessandro Guidoni. Altra "creatura" di Balbo fu la Scuola alta velocità, nata a dicembre a Desenzano del Garda dove prima sorgeva l'idroscalo privato di Gabriele D'Annunzio; il tenente colonnello Mario Bernasconi, che ne era direttore, aveva a disposizione ogni tipo di struttura e materiali che doveva sfruttare per consegnare all'Italia l'ambita Coppa Schneider. |

Dopo il successo della crociera aerea del

Mediterraneo occidentale (25 maggio-2 giugno 1928) da lui organizzata

insieme al decisivo aiuto del trasvolatore Francesco De Pinedo, Balbo venne

fatto da Mussolini generale di squadra aerea in agosto, un simile

avanzamento di carriera, da ex capitano degli Alpini, non si era mai visto

nelle forze armate italiane, provocando il risentimento di De Pinedo, che, a

ragione, si vedeva come il vero artefice dell'impresa. In ottobre, quando

dovette essere sostituito il capo di stato maggiore della Regia Aeronautica

Armando Armani, De Pinedo venne nominato solamente sottocapo di stato

maggiore. La successiva crociera aerea del Mediterraneo orientale (5-19

giugno 1929) fu presieduta sempre da Balbo, ma De Pinedo venne incluso come

semplice pilota di uno degli aerei della formazione, in quanto la direzione

tecnica del volo andò al colonnello Pellegrini, capo del gabinetto di Balbo.

Il 20 aprile 1929 intanto fu rieletto deputato alla Camera per il PNF. Quasi

due mesi dopo, il 12 agosto, Balbo sfruttò le voci che giravano su De Pinedo

e gli chiese conto dei fondi a lui destinati per compiere il raid atlantico

del 1927. De Pinedo rispose indirizzando una lettera a Mussolini in cui

criticava le crociere spettacolari e propagandistiche che ponevano in

secondo piano la preparazione bellica (senza sapere che Mussolini era

contento di questa strategia), dando poi le dimissioni da sottocapo di stato

maggiore, che il Duce accolse con favore, reputandolo non in grado di

comprendere le esigenze del regime.

Il 12 settembre 1929, a soli trentatré anni, Italo Balbo fu nominato

ministro dell'Aeronautica, carica tenuta fino ad allora dal Duce. De Pinedo

venne allontanato con l'incarico di addetto aeronautico in Argentina[56]. In

questi anni Balbo era ricco, potente e famoso, ancora esuberante ed

entusiasta, con amicizie nel mondo della cultura e dell'industria che lo

avevano affermato tra l'alta borghesia e la nobiltà romana. Balbo guidò poi

due crociere aeree transatlantiche in formazione, inframezzati, nel 1932, da

una proposta avanzata a Mussolini circa l'istituzione di un unico ministero

per la difesa, sostenuto dalla quadruplicazione delle somme destinate alla

marina e all'aeronautica. Alla guida del nuovo ministero sarebbe dovuto

andare lo stesso Balbo ma, benché alcuni capi militari vedessero di buon

gusto l'iniziativa, le rivalità tra le forze armate e, soprattutto, la

gelosia del Duce nei confronti della popolarità del ministro aviatore,

fecero naufragare l'intero progetto.

|

|

|

|

La prima idea per una crociera aerea

oltreoceano gli venne in mente durante un congresso internazionale

aeronautico negli Stati Uniti, dove si convinse che il primo gruppo di aerei

che avesse attraversato in formazione l'oceano Atlantico sarebbe passato

alla storia. Nel 1929 persuase l'ingegnere Alessandro Marchetti a mettere a

punto per l'impresa gli idrovolanti S.55A che sarebbero andati ad

equipaggiare uno stormo creato ad hoc a Orbetello. Si scelse di trasvolare

l'Atlantico meridionale con dodici apparecchi, a cui la Regia Marina avrebbe

fornito appoggio con cinque cacciatorpediniere.

Gli idrovolanti partirono infine per la crociera aerea transatlantica

Italia-Brasile da Orbetello il 17 dicembre 1930, guidati personalmente da

Balbo e dal suo secondo pilota Stefano Cagna, alla volta di Rio de Janeiro,

dove arrivarono, non senza lutti e incidenti, il 15 gennaio 1931. La seconda

crociera atlantica, la crociera aerea del Decennale, venne organizzata per

celebrare il decennale della Regia Aeronautica in occasione della Century of

Progress, esposizione universale che si tenne a Chicago tra il 1933 ed il

1934. Dal 1º luglio al 12 agosto del 1933 Balbo guidò la trasvolata di

venticinque idrovolanti S.55X partiti da Orbetello verso il Canada e

con destinazione finale gli Stati Uniti. In precedenza, il 26 giugno, Balbo

era apparso nella copertina della rivista TIME.

La traversata di andata approdò in Islanda, proseguendo poi verso le coste

del Labrador. Il governatore dell'Illinois, il sindaco e la città di Chicago

riservarono ai trasvolatori un'accoglienza trionfale ed a Balbo venne

intitolata una strada, tutt'oggi esistente, in prossimità del lago Michigan,

la Balbo Avenue (ex 7th Avenue). I Sioux presenti all'Esposizione di Chicago

lo nominarono capo indiano con il nome di "Capo Aquila Volante". In

quell'epoca infatti i rapporti fra Italia e USA erano ottimi e quest'impresa

fu molto seguita e considerata straordinaria. Il volo di ritorno proseguì

per New York, dove venne organizzata in suo onore e degli altri equipaggi

una grande ticker-tape parade, secondo italiano dopo Armando Diaz ad essere

acclamato per le strade di New York, ed intitolato a Balbo uno dei suoi

viali. Il presidente Roosevelt lo ebbe ospite. Di ritorno in Italia, il 13

agosto 1933 venne promosso maresciallo dell'aria. Dopo questo episodio il

termine "Balbo" divenne di uso comune per descrivere una qualsiasi numerosa

formazione di aeroplani. Meno noto è che negli Stati Uniti il termine

"balbo" sia utilizzato anche per indicare il pizzo lungo con baffi.

|

|

|

|

Al di là di queste imprese, Balbo dispiegò grande energia nell'imporre

disciplina e rigore alla Regia Aeronautica sin da quando ne era segretario,

accantonando gli aspetti romantici ed individualistici dell'aviazione

pionieristica ed indirizzandola piuttosto a formare una forza armata coesa e

disciplinata. I voli transoceanici in formazione furono un esempio di tale

indirizzo: non più imprese individuali, ma di gruppo e minuziosamente

programmate e studiate. Così facendo però diede troppo peso agli eventi

spettacolari, inducendo l'aviazione a dare troppa attenzione ai primati

sportivi, senza ricadute positive sugli aerei usati per il normale servizio.

Il prestigio accumulato dall'aviazione durante il ministero di Balbo,

comunque, diede alle autorità italiane l'impressione di avere una forza

aerea di prim'ordine. È da rilevare che se Balbo avallò le idee di Giulio

Douhet sull'aviazione strategica, nel contempo sostenne fattivamente la

costituzione dello Stormo d'assalto sotto il comando di Amedeo Mecozzi,

incoraggiando lo sviluppo dell'aviazione tattica.

Balbo si avvalse di queste due linee di pensiero per raggiungere «l'unità

organica della difesa dell'aria, e la necessità che sia esclusivamente

affidata all'armata aerea, nella quale viene riunito tutto il complesso

delle forze [...] disponibili», senza tuttavia dare all'aeronautica «una

vera e propria dottrina di guerra fissata in canoni rigidi e immutabili»

che, comunque, non era in grado di imporrei ai capi dell'esercito e della

marina, nonché agli industriali desiderosi di aggiudicarsi il più alto

numero di commesse per allargare il già eterogeneo parco velivoli. È proprio

per questo attaccamento alla guerra aerea indipendente che Balbo non affidò

mai alcun incarico a Douhet e trasferì, nel 1937, il neo-promosso generale

Mecozzi nella lontana Somalia. Si oppose alla concessione di bombardieri

alla Regia Marina e alla realizzazione di navi portaerei, che riteneva

avrebbero sottratto fondi e materiale alla Regia Aeronautica riducendo anche

l'indipendenza della neonata arma aerea. La mancata realizzazione di

portaerei influì negativamente sulle operazioni della Regia Marina nel

secondo conflitto mondiale (vedasi battaglia di Capo Matapan), ma sarebbe un

errore attribuirne la responsabilità alla sola opposizione di Balbo, vista

la posizione conservatrice dei vertici della Regia Marina.

Corradino D?ASCANIO il papà dell' elicottero

fonte WIKIPEDIA

Nasce a Popoli, comune allora della provincia dell'Aquila, oggi di Pescara

in Abruzzo, da Giacomo e Anna De Michele. La sua passione per l'allora

primordiale scienza aeronautica fu precoce. Nel 1906, a soli tre anni dal

primo volo dei fratelli Wright, dopo aver studiato le tecniche di volo e le

proporzioni tra peso e apertura alare di alcuni volatili progettò e costruì

una sorta di deltaplano, che usò per lanci sperimentali effettuati dalle

colline di Popoli.

Gli studi

Frequentò il Regio Istituto Tecnico Ferdinando Galiani di Chieti diplomatosi

nel 1909 e volendo intraprendere studi ingegneristici si trasferì a Torino

iscrivendosi al Regio Istituto Superiore d'Ingegneria che all'epoca

rappresentava il massimo nel campo dell'ingegneria meccanica. Si laurea nel

1914 in ingegneria industriale meccanica al Politecnico di Torino.

Gli anni della Grande Guerra

Nel dicembre 1914 si arruolò volontario nell'Arma del Genio nella divisione

"Battaglione Aviatori" della città di Torino dove venne assegnato al

collaudo dei motori. Nominato, in seguito, sottotenente di complemento del

Genio, il 21 marzo 1915 si occupò della prima installazione di una stazione

radio a bordo di un veicolo. In seguito fu inviato in Francia per scegliere

un motore rotativo da produrre in Italia; iniziò così la produzione dei

motori "Le Rhone".

Allo scoppio della Prima guerra mondiale D'Ascanio seguì un breve corso di

pilotaggio per Maurice Farman MF 1914, conclusosi senza il conseguimento del

brevetto a causa dei molteplici impegni che lo assorbivano in quel periodo.

In seguito venne destinato al fronte per occuparsi della manutenzione e

sorveglianza del materiale assegnato alle squadriglie di volo, modificò

circa 40 biplani Caudron che con il freddo venivano bloccati a terra dal

congelamento dell'olio lubrificante. Nel 1916 fu congedato temporaneamente e

assegnato all'Ufficio Tecnico della Società per costruzioni aeronautiche

Pomilio (in quegli anni impegnata nella fabbricazione degli apparecchi

S.P.2, Tipo C, Tipo D e altri).

|

|

|

|

Nel 1917 Corradino si fidanzò a Popoli con Paola Paolini, nipote del

Generale Giuseppe Paolini. Anche in quell'occasione dimostrò la sua grande

inventiva: volendo comunicare con la sua fidanzata, durante i brevi periodi

di licenza a Popoli, installò due telefoni a batteria, uno in casa sua e uno

in casa di Paolina, e li collegò alla rete elettrica comunale di

illuminazione che allora erogava tensione nelle sole ore notturne. Corradino

e Paolina si sposarono il 20 ottobre 1917: dalla loro unione nacquero

Giacomo nel 1922 e Giorgio nel 1927.

L'esperienza Americana

Nel gennaio 1918 si trasferì, al servizio della neonata "Pomilio Brothers

Corporation", a Indianapolis negli Stati Uniti. Ben presto i rapporti con la

società s'incrinarono ma D'Ascanio non si scoraggiò e percorse altre strade

nel campo dell'industria aeronautica statunitense e costituì una società

aeronautica con l'ing. Ugo Veniero D'Annunzio, figlio di Gabriele

D'Annunzio, per la realizzazione di un aeroplano equipaggiato con un motore

di motocicletta Harley Davidson. Purtroppo l'avventura americana non ebbe i

risultati sperati e nel settembre 1919 Corradino D'Ascanio, deluso, ritorna

in Italia.

Al suo rientro insediò uno studio tecnico a Popoli, dove ebbe un'intensa

attività di progettazione per l'industria privata e nel settore delle opere

pubbliche. Si occupò di vari progetti di ingegneria civile, come ad esempio

la sistemazione della Piazza Giuseppe Paolini con il monumento ai caduti o,

dietro invito del pretore di Popoli, della perizia sul tronco di linea

elettrica nei pressi del bosco del Castello di Popoli "dichiarando se tale

tronco è fatto secondo le norme dettate dalla scienza e dalla pratica". Gli

anni popolesi sono anni fecondi, sono decine i brevetti degli anni venti tra

i quali troviamo il "forno elettrico a media capacità termica per cottura di

pane e per pasticceria" o la "macchina elettropneumatica per la

catalogazione e ricerca rapida di documenti", una macchina che utilizza

delle schede perforate per l'azionamento di circuiti elettrici.

L'Elicottero

Sebbene lo studio popolese gli rendesse bene, l'idea del volo non lo

abbandonò mai e anche da Popoli mantenne un legame con il mondo

dell'aviazione. Continuò sempre gli studi ed esperimenti legati al mondo del

volo, e nel biennio 1923-24 è documentata ad esempio una spesa di 266.510

lire per lo studio di un ortottero. Nel 1925 fondò una Società con il barone

Pietro Trojani di Pescosansonesco, che credette subito nel progetto

dell'elicottero e mise a disposizione il suo patrimonio, con lo scopo di "di

far sorgere e prosperare un'industria aviatoria in questa industriosa zona

d'Abruzzo". Tra il 1925 e il 1930 sono numerosi i brevetti della nuova

società relativi al mondo aeronautico e non solo.

Nel 1925 viene avviata la costruzione e l'assemblaggio dei pezzi meccanici

che compongono l'elicottero. In base ad un accordo con Eugenio Camplone i

pezzi sono prodotti presso le omonime officine di Pescara, in cambio

D'Ascanio progetta per le Officine Camplone macchine industriali e agricole

come torchi per frantoi. Nascono nel cortile delle officine Camplone a

Pescara i prototipi dell'elicottero D'AT1 e D'AT2, entrambi volano per pochi

secondi e poi ricadono a terra. I prototipi consentiranno a D'Ascanio di

progettare un nuovo elicottero, molto superiore ai precedenti.

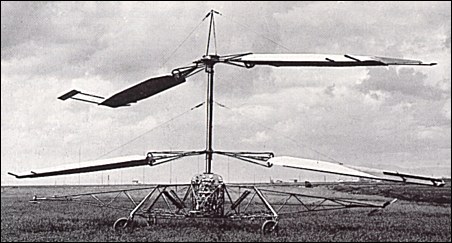

Il D'AT3

Il terzo prototipo, il D'AT3 (la sigla sta per D'Ascanio-Trojani-3),

commissionato dal Ministero dell'Aeronautica per un importo di 600.000 lire

fu realizzato nelle officine del Genio Aeronautico a Roma. Le prove di volo

vengono effettuate nell'aeroporto militare di Ciampino Nord, il pilota

collaudatore è il maggiore Marinello Nelli (primo in assoluto a sperimentare

il volo verticale). Nell'ottobre del 1930 il D'AT3, con un motore Fiat A.50

S HP90 conquista i primati internazionali di:

durata del volo con ritorno senza scalo 8'45" (8 ottobre 1930)

distanza in linea retta senza scalo m 1078,60 (10 ottobre 1930)

altezza sul punto di partenza m 18 (13 ottobre 1930)

I primati di volo stabiliti da questo primo elicottero moderno rimarranno

imbattuti per alcuni anni. La Domenica del Corriere dedicò all'evento la sua

copertina, mentre tutti i quotidiani riportarono la notizia in caratteri

cubitali. L'elicottero venne brevettato in quasi tutti i paesi occidentali e

in Giappone ma nonostante l'interesse della Regia Marina e l'incoraggiamento

verbale del capo del governo, Benito Mussolini, i finanziamenti non vengono

rinnovati e il D'AT3 venne abbandonato nell'hangar dirigibili di Ciampino.

La realizzazione dell'elicottero esaurì i capitali messi a disposizione dal

barone Trojani mentre tramontarono una dopo l'altra tutte le prospettive di

perfezionamento del prototipo e del suo sfruttamento commerciale.

Vittorioso con il suo elicottero prototipo ma senza prospettive commerciali,

D'Ascanio nel 1931 si trovava in una condizione di quasi povertà. La

dedizione al volo verticale fu pagata a caro prezzo.

L'elica a passo variabile

D'Ascanio, grazie al suo elicottero, divenne il massimo esperto italiano di

eliche a passo variabile in volo. A quel tempo anche l'industria aeronautica

iniziava ad averne bisogno per le crescenti prestazioni degli aerei. Fu

grazie alle competenze maturate con il D'AT3 che su D'Ascanio si

concentrarono le attenzioni della sezione aeronautica della Società Rinaldo

Piaggio.

Nel 1932 D'Ascanio cominciò un'attività di consulenza tecnica con la

Piaggio. L'elica salvò appena in tempo il giovane ingegnere dal disastro

economico, aveva contratto numerosi debiti e aveva dovuto attingere anche

alla dote della moglie. L'elica a passo variabile ben presto lo portò dal

baratro alla agiatezza economica: D'Ascanio infatti percepiva mille lire per

ogni pezzo realizzato. La richiesta di eliche incrementò ben presto negli

anni pre-bellici e bellici. Le eliche Piaggio-D'Ascanio vennero in pochi

mesi montate sui migliori aerei italiani, Macchi e Caproni. Dietro il record

mondiale di altezza del colonnello Mario Pezzi, che raggiunse i 17.000

metri, e il suo biplano Caproni Ca.161bis dotato di motore Piaggio P.XI

RC.100/2v c'erano le eliche D'Ascanio, che in quell'occasione introdusse

anche il respiratore con ossigeno liquido per il pilota.

L'elicottero PD3

Gli anni precedenti la seconda guerra mondiale consentirono a D'Ascanio di

lavorare con una certa tranquillità economica nell'ambiente giusto per la

sua creatività nel campo dell'aviazione. La sua passione è tutta per

l'elicottero ma in Piaggio all'inizio l'interesse per questa macchina è

praticamente nullo. Nel 1935 viene progettato un nuovo elicottero per il

Ministero dell'Aeronautica: il PD2 (Piaggio-D'Ascanio2), del prototipo PD1

che aveva ancora i rotori coassiali non si hanno molte notizie. Nel 1937 il

PD2 non era ancora pronto, tramontò così la scommessa dell'Aeronautica. Nel

1939 progetta e realizza il PD3 che ha un solo rotore e l'elica di contro

coppia in una configurazione che rispetta quella dei moderni elicotteri.

Sebbene questo approccio non fosse inedito, non era ancora stato studiato

nei dettagli. D'Ascanio non ebbe però la fortuna di Igor Sikorsky che riuscì

a convincere la United Aircraft a sviluppare i suoi progetti. Lo sviluppo

del PD3 andava a rilento, era scoppiata la guerra e non c'era interesse

nell'invenzione da parte dell'Aeronautica. Il PD3 rimase così a terra fino

al 1942 quando fu provato in volo e subito dopo ricoverato in un capannone a

Buti.

L'elicottero PD4

Nell'aprile del 1948 D'Ascanio riceve l'invito a partecipare al IV congresso

per l'elicottero organizzata dalla American Helicopter Society. Fu accolto

come il pioniere del volo verticale e il suo entusiasmo per l'elicottero

riprese. Al suo ritorno in Italia riuscì a convincere Enrico Piaggio a

riprendere gli studi. Nel 1949 rinacque il PD3 recuperando tutto ciò che era

possibile dalla prima versione, il PD3 volò fino al febbraio 1951 quando un

incidente mise fine alla storia di questo sfortunato prototipo. L'incidente

non raffreddò l'entusiasmo di D'Ascanio e nemmeno quello di Enrico Piaggio

che chiese la realizzazione di un elicottero con due rotori in tandem. Nel

1951 inizia il progetto del PD4.

Sin dalle prime prove si evidenziò che la potenza installata era

insufficiente, di conseguenza la governabilità ne veniva a soffrire.

L'elicottero fu alleggerito rimuovendo la carenatura e gli esperimenti

continuarono fino al 5 agosto 1952 quando fu sfiorata la tragedia,

fortunatamente non ci furono perdite umane ma l'incidente segnò la fine del

PD4. La bontà del progetto era evidente ma era anche evidente che andavano

eseguiti altri tentativi e investimenti. Enrico Piaggio non era disposto a

sostenere ulteriori investimenti, tutti gli sforzi dell'azienda di Pontedera

erano rivolti alla Vespa, lanciatissima in tutta Europa.

L'ultimo elicottero D'Ascanio

D'Ascanio rimase in Piaggio fino al 1961 anno del suo pensionamento, restò

consulente dell'azienda per ciò che riguarda la Vespa. Ufficialmente non

farà più elicotteri in Piaggio ma nel garage della sua abitazione (a volte

usufruendo delle officine Piaggio) porta avanti la costruzione di un

minuscolo elicottero per uso agricolo, per l'irrigazione dei campi,

economico e alla portata di tutti: la Vespa dell'aria. Questo elicottero fu

pronto il 20 luglio 1970, aveva soluzioni innovative come le pale in

vetroresina ma anche questo piccolo gioiello dell'inventore abruzzese ma non

trovò committenti e volò nel solo giardino di casa D'Ascanio.

La rinascita del D'AT3

Nel 1975 l'Aeronautica militare sollecitata dal generale Domenico Ludovico

procedé alla costruzione della replica a grandezza naturale del D'AT3 presso

l'aeroporto di Pisa in base ai disegni originali e sotto la direzione dello

stesso ing. D'Ascanio. A questo elicottero del 1930 l'ingegnere rimase

attaccato come ad un figlio; lo cercò inutilmente nell'immediato dopoguerra

tra i relitti e le macerie dell'aeroporto di Guidonia. Il nuovo D'AT3 è

conservato insieme al piccolo elicottero ad uso agricolo nel Museo storico

dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle.

La Vespa

Nel 1945 la seconda guerra mondiale è finita e ha colpito duro. L'Italia è

in ginocchio, la maggior parte delle fabbriche è distrutta.

Anche la Piaggio è alle prese con i problemi del dopoguerra, c'era da

risolvere il problema della riconversione degli stabilimenti ad una

produzione di pace. Enrico Piaggio ebbe la geniale intuizione: costruire un

motociclo, a basso costo, in pratica accessibile a tutti. Affidò

inizialmente il compito della progettazione all'ingegner Renzo Spolti che

realizzò l'MP5 soprannominato Piaggio Paperino. L'MP5 non piacque a Piaggio

e nell'estate del 1945 chiamò D'Ascanio che affrontò il problema con una

mentalità del tutto nuova.

D'Ascanio non amava le motociclette, non se n'era mai occupato dal punto di

vista costruttivo e come veicolo non gli piaceva. Pensò a un mezzo per chi

non era mai salito su una motocicletta e odiava la sua guida difficile: ideò

così la Vespa.

Il primo modello del leggendario motociclo, la 98, fa la sua comparsa

ufficiale nel 1946 quando viene esposto al salone del ciclo e motociclo di

Milano e fu subito un successo. Insieme alla Lambretta, che nacque l'anno

dopo, cambiarono lo stile di vita degli italiani.Nei 50 anni della sua

storia la Vespa diverrà lo scooter più famoso al mondo con 16 milioni di

esemplari prodotti in 130 modelli diversi al 2005.

Gli ultimi anni

Nel 1964 sottoscrive un contratto di consulenza con la società Agusta che

porterà alla progettazione di un eliante per addestramento dei piloti di

elicotteri con l'intento di spendere molto meno di quello che costava

l'addestramento su un vero elicottero. Il progetto non arrivò mai alla fase

realizzativa.

D'Ascanio muore a Pisa il 5 agosto 1981, viene sepolto a Popoli nel cimitero

comunale nella tomba di famiglia, che lui stesso disegnò, al fianco della

moglie Paola morta prematuramente. D'Ascanio ebbe un grande rammarico: è

passato alla storia come l'ideatore della Vespa, ma pochi ricordano che è

stato anche un pioniere degli elicotteri. Attualmente a suo nome è

intitolato un liceo scientifico, a Montesilvano (PE) e tutta la scuola ha

celebrato la figura di D'Ascanio con numerose mostre e rappresentazioni.

Popoli gli ha dedicato una strada e un museo dove è presente una mostra

permanente sulla sua figura e Pisa il piazzale antistante l'aerostazione

Galileo Galilei.